ウェブメディアのコンテンツを制作する時、検索で上位に表示するためにどのようなことを意識していますか?Googleのアルゴリズムが日々変化するなか、サムライトでは定期的に社内勉強会を実施しています。今回は「コンテンツのSEO対策勉強会」の様子をお送りします。

講師を務めたのは、弊社のコンサルティング本部に所属するディレクターの村野。SEOについての知見が深く、編集者に頼られるアドバイザー的な存在です。検索上位を狙うコンテンツを作るためのポイントについて解説しました。

目次

SEO対策で意識すべき3つの基本

村野:よろしくお願いします。SEOについて学ぶ上で、まず押えておきたいポイントは、”ユーザーフレンドリー=googleフレンドリー”という考え方です。ユーザーに焦点を当て、ユーザーの目的に沿い、ユーザーの悩みや課題を解決するコンテンツであれば、googleからの評価や他のものは、みな後からついてきます。

SEOは、よくテクニカルな側面ばかりが語られがちですが、まずはこの本質を理解しておきましょう。さて、その上で、今回はSEOを意識したコンテンツ作りについての大まかな考え方を話したいと思います。検索順位を大きく左右する要素としては、

- キーワードの選定

- ユーザーの検索意図とコンテンツの内容が合っているか

- そのコンテンツだけで情報が完結しているか

この3つが重要だと考えています、それでは、1つずつ見ていきましょう。

1.キーワードの選定

村野:まずは「キーワードの選定」について。キーワードを決めるときに、当然そのキーワードの月間検索数などは見ていますよね。キーワードの中でも検索上位を狙いやすいキーワードと、狙いにくいキーワードがあるということをお伝えしたいです。

「浪人生」というキーワードを例に考えてみましょう。「浪人生」という言葉で検索する人が何を知りたがっているか、皆さんは分かりますか?

新卒A:浪人生になったらどうすればいいのとか?

新卒B:予備校をどうしようとか?

新卒C:浪人したらお金がどれくらいかかるのかとか?

村野:はい、そうなんです。このキーワードはあまりにも幅が広すぎて、検索ユーザーの意図が掴みにくいんです。こういうキーワードを狙って取りにいくのは、かなり難しいというのがお分かりいただけると思います。

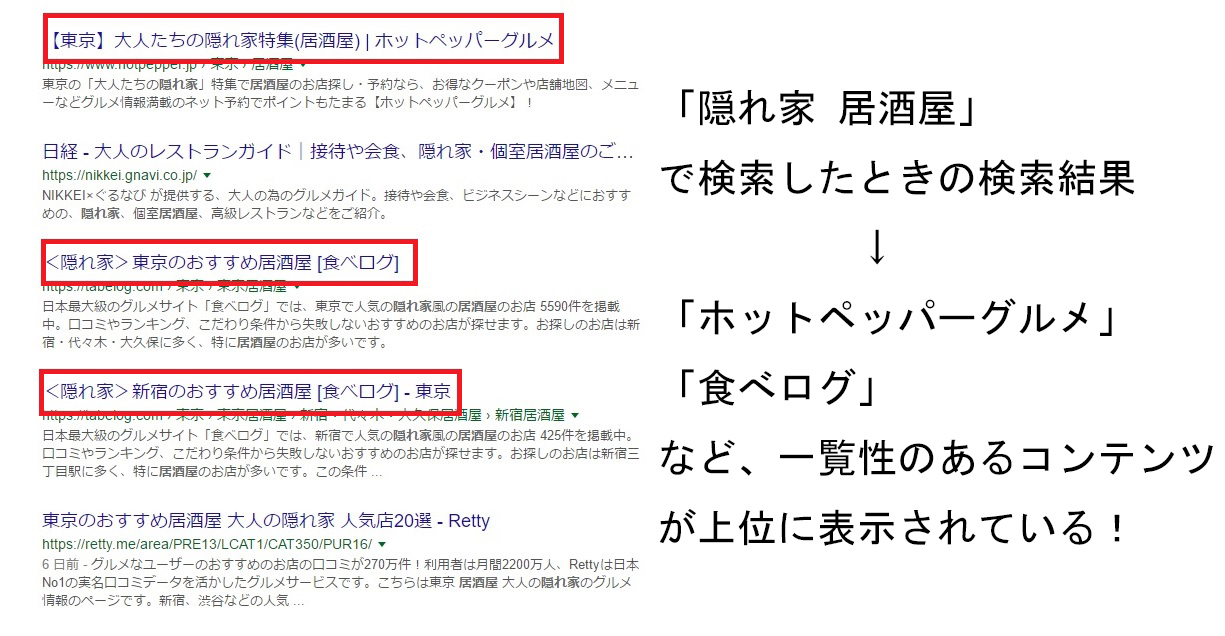

次に見ていきたいのが、「隠れ家 居酒屋」というキーワードです。皆さんは、このキーワードで検索する人が何を考えているか想像できますか?

新卒A:あまり混んでいなくて落ち着ける、料理の美味しい隠れ家的な居酒屋の情報を知りたいのではないでしょうか。

村野:正解だと思います!このキーワードは「浪人生」と比べると、検索ユーザーの意図は掴みやすかったのではないでしょうか。

ですが、ちょっと待ってください。いざこの検索意図に合うコンテンツを作ろうと考えると、どの場所の情報を載せればいいか分からなくなりませんか?新宿なのか、渋谷なのか、仙台なのか、はたまた札幌なのか。

実はこのキーワードも、検索意図が掴みにくいものだったんです。そのため、この場合だとホットペッパーグルメや食べログなど、隠れ家居酒屋一覧が載っているものがユーザーのニーズを捉えています。

このように、キーワードを選定するときには、「検索意図が分かるキーワードかどうか」に着目するといいでしょう。

補足ですが、キーワードには…

- ユーザーが何かしらの行動をしたいときに検索するキーワード(取引型)

- ユーザーが何かを知りたい、疑問・悩みを解決したいときに検索するキーワード(情報収集型)

- ユーザーが特定のサイトにアクセスしたいときに検索するキーワード(案内型)

この3つ種類があります。メディアの目的が「商品の購入」に結びつけることなら、ユーザーの疑問を解決するコンテンツだけでなく、1番上の「取引型」のキーワードを狙っていかなければなりません。

このように、キーワード単体で見るのではなく、メディアの戦略に応じてキーワードを選定できるようになると、メディア運営がもっと面白くなりますよ。また別の機会に詳しくお話しますね。

2.ユーザーの検索意図とコンテンツの内容が合っているか

村野:キーワードが決まったら、続いてユーザーの検索意図に合ったコンテンツを作っていくことになります。苦戦している方も多いと思うので、ここも例を使って考えてみましょう。

「履歴書 書き方」というキーワードのコンテンツを作るとしたら、どんな情報を盛り込む必要があるでしょうか。極端な話、履歴書の“書き方”を知りたくて検索しているのに、書き方について全く書かれていなかったら、読者は「何だこの記事」って思いますよね(笑)。

今のは大げさな例だったんですけど、さっき例に挙げた「隠れ家 居酒屋」みたいなキーワードは良い例で、意外と意図が正確に読み取れていないケースも多い。

検索意図を考えると、おそらくできるだけ多くの数の居酒屋を知りたいのに、数軒しか載っていなかったりすると、ユーザーは満足することができませんよね。

このように、コンテンツを作るときには「そもそもこのキーワードで検索している人って、何をどんな風に知りたくて検索してるんだろう」ということを深掘りして考えることが重要なんです。

Googleで実際に検索して上位に表示されているコンテンツを分析したり、Yahoo!知恵袋やSNSなどで検索してリアルな声を拾ったりしてみるといいかもしれませんね。

3.そのコンテンツだけで情報が完結しているか

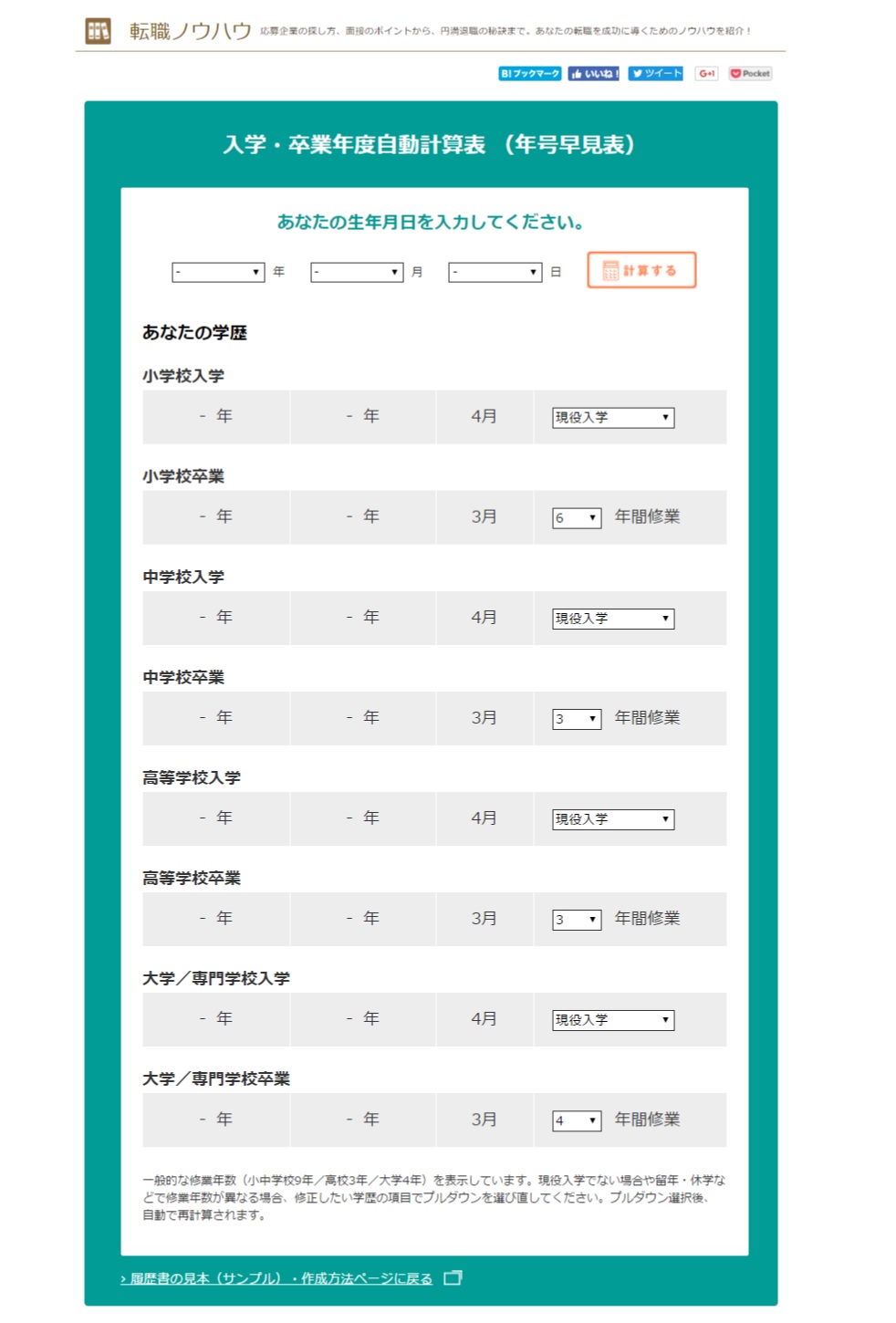

村野:最後に伝えておきたいのが、そのコンテンツだけで情報が完結しているかということです。基本的な考え方をあくまで基礎的な内容なので、ポイントを前の項目で一度出てきた「履歴書 書き方」というキーワードを例に考えてみましょう。

「そのコンテンツだけで情報が完結しているか」というのは、この場合「そのコンテンツさえ読めば、履歴書が書けるようになるか」という意味です。

もしコンテンツに書かれていることが不十分で、他の情報を新たに検索して調べなければならないとしたら、ユーザーにとって親切なコンテンツとは言えませんよね。このキーワードで上位を取っているコンテンツにどんなことが書かれているか紹介していきますね。

皆さんは1度くらい履歴書を書いたことがあると思いますが、「学校の入学年度」を記入する欄がありますよね。そのとき毎回、年齢や生まれた年で検索して調べていたりしませんか?

今1位に表示されている記事を見ると、生年月日を入力すれば入学・卒業年度を自動的に計算してくれる計算表があるんです。

出典:マイナビ転職ホームページ(http://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/rirekisho/07)

村野:なかなかここまで思いつかないですよね。あとは、履歴書の用紙を持っていない人のために、履歴書のフォーマットをダウンロードできるようにしておくとか。

検索上位に表示されるコンテンツは、検索する人の意図をちゃんと捉えて、「このコンテンツだけで、ユーザーの悩みを解決できる」というものであることが多いんです。

じゃあそういったコンテンツを作るためには、具体的に何をすればいいんだという話になると思うのですが、既に上位に表示されているコンテンツを穴が開くほど見てください。

一つずつ見ていくと、傾向が見えてくるはずです。「この要素はどのコンテンツにも入っているな」というものは、絶対に入れなきゃいけない要素だし、その上でどのような情報があれば、ユーザーにとって有益になるのかを考えて、情報を足していくことをやっていってほしいですね。

社員からの質問コーナー

会場:立ち上げたてのメディアでSEO対策をするときに、即効性のある方法はあるのでしょうか。

村野:正直今のところ、即効性のある方法はないです。Googleがコンテンツを読み込むまでに時間がかかりますし。1冊の本を作るイメージをしてもらうといいと思うんですけど、情報が欠落している本を皆さんは買いますか?買いませんよね。

それと同じで、ピースがどんどん集まっていって、サイトが本として成り立ってきたときに、初めていろんなコンテンツが評価されて上位に上がってくるというイメージを持っていただければと思います。

会場:コンテンツを作るときに、他に意識していることがあったら教えてください。

村野:必要があれば、情報を文章以外のもので伝えるようにはしています。例えば、業務フローを説明するときに、言葉で説明しても伝わらないわけではないんですけど、図で視覚的に伝えた方が絶対に分かりやすいですよね。

今は動画も含めていろいろな伝える手段があるので、伝える内容に応じて、効果的な伝え方を考える必要があると思います。

村野:あと、細かいことなのですが、表を作るときに意識するといいことを1点だけお伝えします。

表をjpgなどの画像データで作ってしまうと、そこに書かれている情報がGoogleのクローラーに正確に読み取ってもらえない可能性があるんです。

これは、Googleが画像の中身をまだ正確に読み取れないからなのですが。なので、SEOという観点からいうと、テーブルを作り、そこにテキストを打ち込んで表を作る方が、より多くのキーワードでコンテンツが表示される可能性が上がるんです。

ただ、むやみやたらにキーワードを盛り込めばいいというわけではなく、現状そのコンテンツを作る上で必要な情報はなるべくテキストで表現してみてはいかがでしょうか。

以上が「コンテンツのSEO対策勉強会」のレポートになります。

まとめ

検索上位を狙うコンテンツ制作のポイントをおさらいすると下記の3つです。

1. キーワードの選定

キーワードの中でも検索上位を狙いやすいキーワードと、狙いにくいキーワードがある。また、そのキーワードは検索ユーザーの意図が掴みやすいワードかどうかを意識すること。

2. ユーザーの検索意図とコンテンツの内容が合っているか

コンテンツを作るときには「そもそもこのキーワードで検索している人って、何をどんな風に知りたくて検索してるんだろう」ということを深掘りして考えること。

3. そのコンテンツだけで情報が完結しているか

コンテンツに書かれていることが不十分で、他の情報を新たに検索して調べなければならないとしたら、ユーザーにとって親切なコンテンツとは言えない。過不足ない情報を提供すること。

これらのポイントを意識を踏まえて、ユーザーフレンドリーなコンテンツを目指しましょう。

サムライトでは、こうした社内勉強会を定期的に開催してノウハウを共有しています。コンテンツマーケティングのご相談は、下記のバナーからお気軽にお問い合わせください。