スタートアップに特化した情報や考察を発信するブログメディア、

The Startup編集長の梅木雄平がメディアにまつわる人々を取材し、メディアの未来を紐解いていく。

2014年の日本のオンラインメディアを語る上で、東洋経済オンライン佐々木紀彦編集長は欠かせない存在だ。

既に多数のメディアに登場し、彼に関する記事を読んだことがある読者も多いだろう。既出の内容は記事の文末に関連リンク集を置いたので、そちらを見ていただくとして、佐々木編集長が考える東洋経済オンラインの中長期的な方向性とメディア業界全体の話を、極力最新の視点でお届けする。

尚、佐々木編集長と筆者は東洋経済オンラインの連載「スタートアップのビジネスモデル」の編集者と寄稿者という間柄でもあり、佐々木編集長の考え方を知るのは、筆者のメディアやコンテンツの捉え方に対する大きな刺激となった。

目次

『プラティッシャー』を志向する東洋経済オンライン

まず、東洋経済オンラインの現状を整理しよう。

2012年11月にリニューアルし、4ヶ月後にはオンライン経済誌の中でPVがトップになった。次いでマネタイズの段階に入り、ブランドコンテンツ(記事タイアップ広告)を開始。サイボウズ、ユーザベースなど7社が既に参画し、今後も拡大予定だという。

まずPVが伸び、広告で収益も右肩上がり。一見、順風満帆に見える東洋経済オンラインだが、佐々木編集長は上限も見えつつあると語る。

− 佐々木氏「経済カテゴリーではPVでトップになりましたが、コンテンツを拡張したり、テクノロジーを強化したりしないとPVはこれ以上伸びない。マネタイズも広告だけだと遠くない将来に上限がくると感じています。現状の東洋経済オンラインはパブリッシャーの立ち位置ですが、今後はよりプラットフォームに近づいていかなければ生き残れないと考えています」

パブリッシャーがプラットフォームに近づく?どういう意味だろうか。

アメリカではプラットフォームがパブリッシャーの位置に寄っていくことで、「プラティッシャー」という位置を取るメディアが増えていると指摘されている。

プラットフォームとして代表的なYahoo!や、アグリゲーションの王であるハフィントンポストもオリジナルコンテンツを増やしてきており、「プラティッシャー化」を志向している。この方向性とは逆で、東洋経済オンラインはパブリッシャーの立ち位置から「プラティッシャー」へ近づくことを目指したいという。

− 佐々木氏「東洋経済オンラインに閉じたコンテンツではなく、外部のコンテンツと絡めることで、1メディアからプラットフォームへと脱却していく必要があります」

東洋経済オンラインのコンテンツラインナップは3部構成となっている。

1:企業記事(東洋経済の記者による取材記事が主)

2:外部のコラムニストによる連載(筆者の梅木はここに入る)

3:外部メディアの記事配信(New York Timesの翻訳など)

1日に出す記事は約15本。1と2の比率がやや高めだという。各コンテンツの詳細を説明しよう。

1の企業記事に関しては、東洋経済新報社自体に記者が約120名おり、1人の記者あたり約30〜50社の企業担当を持つ。各企業のニュースに関して、雑誌で出すのかオンラインで出すのかを5人からなる「東洋経済ニュース編集部」が差配し、企業取材を行った上で記事を出す。この企業取材の記事は他の経済オンラインメディアにはないものだ。時事性が高いネタもあり、ヤフトピに乗りやすい。

2の外部コラムニストによる連載は、筆者のようなコラムニスト約100人が2014年2月時点では東洋経済オンラインに寄稿している。面白そうな書き手を探し、企画を作り、記事を上げていく。時事性はないが、独特の切り口により固定読者を獲得し、安定感をもたらしている。

3の外部メディアによる記事配信は、NewYorkTimesの他にはロイターやAERA、VOICEを扱う。ここは今後もっと強化したいようだが、極力他のメディアで読めないようなコンテンツを増やしたいという。

従来のメディアは1の自社が抱える記者のみによる記事が多かったが、東洋経済オンラインは「プラティッシャー化」の布石を2と3で打ってきている。

上記のプラティッシャーの図で見ると、日本ではスマートニュースやグノシーのようなキュレーターメディアが2013年から人気となっているが、佐々木編集長はこれらのサービスが収益を上げるのは容易ではないと読んでいる。

− 佐々木氏「現状、プラットフォーム側で圧倒的に勝っているのはYahoo!です。スマートニュースやグノシーのようなサービスは、ユーザー数が今より伸びると思いますが、スマホ中心だと広告単価は低い。どのように収益を上げていくのかに注目しています」

プラットフォームはパブリッシャーのコンテンツを配布しているに過ぎない。しかし、パブリッシャーは自身のメディアだけではコンテンツ流通力が足りない。

この中間となる「プラティッシャー」にならない限りは、メディアとして真の勝利が見えないのではないかというのが、佐々木編集長の主張であり、東洋経済オンラインが掲げる中期戦略だ。

サラリーマンイノベーターによるコンテンツに期待

メディアとしてのマクロな戦略論から、コンテンツというミクロな話に話題を移そう。

どのようなコンテンツが読者から求められ、読まれると感じているのか。タイトルという外見と、記事という内面に分けて聞いた。

「オンライン記事はタイトルが9割」や「言い切ることが大事だ」という佐々木編集長の論考を見かけたこともある。

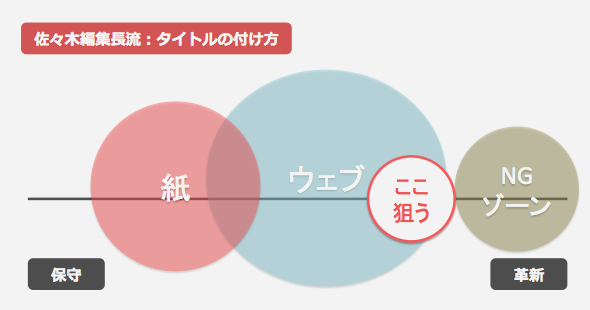

− 佐々木氏「紙とウェブで分けると、紙はやや保守的に。ウェブは革新的なタイトルを付けた方が読まれると思っています。

刺激的すぎるタイトルを付けると、炎上してしまうこともあるので、NGラインに引っ掛からない、絶妙なラインを狙う必要があります」

図の「ここ狙う」という枠は、筆者が常々「ペナルティエリア」と読んでいる枠である。記事内容よりも、タイトルでこのペナルティエリア内をしっかり狙えているか。タイトルが保守的すぎないか。もっとアグレッシブにいくべきではないかと、我々コンテンツパブリッシャーは常に自問自答する必要があるだろう。

また炎上に関しては、事実が間違っている場合は謝罪すべきだが、賛否両論で意見が割れることはむしろ歓迎だという見解も示した。

8割から9割型が記事内容に対する批判である場合は、さすがに書き手に落ち度があるではないかとも言う。筆者はしばしば炎上するので、断定的な意見を出すことを回避することも最近は増えてしまったのだが、意見がいい感じに割れる記事ほど良い記事ではないかという考えに確信が持てた。

記事の中身に関しては、まず書き手が誰であるかが重要であると考えているようだ。

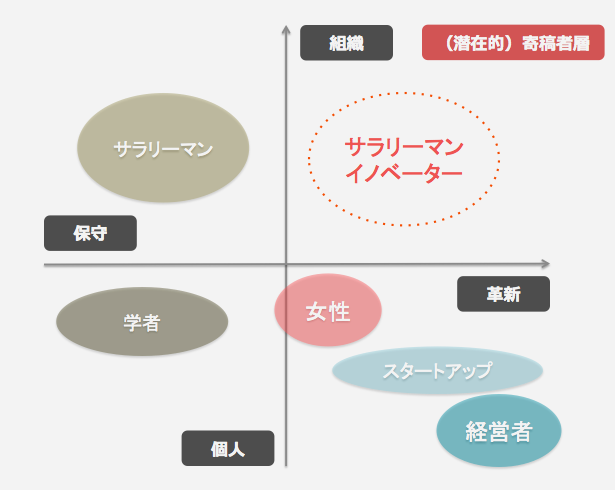

− 佐々木氏「書き手としてプロではなくても、各分野の最前線で活躍している方だと、具体的な内容が記事になるので良いですね。現場で仕事をしている方が望ましいです。スタートアップなどの起業家や経営者、海外で活躍するビジネスマンや女性が書く文章は面白いです。

サラリーマン記者では限界があり、その点経営者の方だと緊張感があると感じます。一方でコンサルタントや学者の書く文章は堅すぎる傾向があり、イマイチ面白みに欠けますね」

東洋経済オンラインのコラムニストを見ると、IT業界では投資ファンド「WiL」を主導するシリコンバレー出身のVCである伊佐山元氏や、求人サービス「Wantedly」を手掛ける仲暁子氏、起業家でいうとマザーハウスの山崎大祐副社長、海外でいうと人気コラム「グローバルエリートは見た!」のムーギー・キム氏などが名を連ねる。これらのコラムニストは全て右下の象限に位置する人材だ。

− 佐々木氏「組織の中にも面白い人はたくさんいて、そんな人々に『サラリーマンイノベーター』として寄稿していってもらいたいと考えています。大企業なので広報チェックが厳しいこともありますが、大企業の経営者ではなく、現場でプロジェクトを指揮して成功に導いた人のストーリーなどを紹介していきたいです」

筆者のような執筆業を本業とする人材は多くない。パブリッシャーであるメディアはコンテンツを仕入れる必要があり、執筆業が本業の人材のみに供給源を絞ると、希少資源であるがゆえにすぐに供給は枯渇する。

それならば書き手を増やすために、現場で面白い体験をしている「サラリーマンイノベーター」に触手を伸ばす。サラリーマンイノベーターの中から、次なるヒット連載は生まれるかもしれない。

月間広告売上3.7億円の「VERY」に注目

サムライトに関連するオウンドメディア領域に関しては、ネイティブアド(記事タイアップ広告)の例を引き合いに出した。

− 佐々木氏「オウンドメディアは第二段階に来ていると感じます。

第一段階のブームでは、色んな企業がオウンドメディアを実践したものの、『あまり読まれない』『コンテンツを作るのが大変で社内に人材を抱えても割に合わない』ということで、あまりヒットしませんでした。

現在の第二段階では、コンテンツ制作はプロに任せた方がいいということで、インフォバーンのような企業の引き合いが強くなっているのではないでしょうか」

オウンドメディアもネイティブアドも「企業がコンテンツを通してPRしたい」という目的は一緒であり、手段の違いに過ぎない。記事タイアップ広告の好事例として、井川遥などが表紙を飾る主婦向け雑誌「VERY」を挙げた。

− 佐々木氏「雑誌『創』の2014年2月号によると、VERYは昨年11月号の広告売上が3.7億円に上ったそうです。広告ページ数347ページ中、実に270ページが記事タイアップ広告とのこと。タイアップコンテンツが上手く作れるメディアは今後めちゃくちゃ強いと思いますね」

VERYの発行部数は30〜40万部ともいわれている。リーチが既にあって、そこに刺さるタイアップ広告を作れるコンテンツ力があると、両輪が回ってビジネスとして上手くいくことは想像に難くない。

オウンドメディアの効果検証に関しては、東洋経済オンラインでいうブランドコンテンツ(記事タイアップ広告)と同じような見方をすると良いという。

− 佐々木氏「ブランドコンテンツに参画してくださった企業の多くは、認知度を上げたいという目的がありました。

顧客獲得単価(CPA)やPVという指標だけではなく、認知度が上がったか、強いて言えば好感度が上がったかというアンケート調査が必要だと感じます。効果検証は今後の課題ですね」

オウンドメディアの立ち上げを検討する担当者と話すと、その記事から何人新規ユーザーが獲得できるかという、いわゆる「ダイレクトマーケティング」的な発想から抜け出せないことも少なくない。

リスティングなどと並べられるとCPAは合わない。CPAのような刈り取りではなく、記事を通して読者にサービスを認知・理解してもらうという「ブランドマーケティング」的な発想がないと、オウンドメディアの運用は厳しいだろう。

オンラインでも確実にブランドマーケティングの波は来ており、ブランドマーケティング的な概念の理解の上に、オウンドメディアという発想が成り立つことを理解する必要があるだろう。

もし、東洋経済オンラインの編集長でなければ。

もし、東洋経済オンラインの編集長でなければどんなメディアを手掛けたいか。

佐々木編集長の回答は「動画」だった。現に東洋経済オンラインでも「StartupChannel(スタートアップチャンネル)」を中心とした動画サイトを4月21日に開始予定だ。

− 佐々木氏

− 佐々木氏

「経済の映像ニュースのプロデューサーをやりたいですね。

ワールドビジネスサテライト(WBS)をもっとグローバルかつ、スタートアップ的にした感じです。現在のWBSは50代が主な視聴者層だと思いますが、より若い世代向けに世界最先端のニュースを発信していく番組をやりたいです。100万人くらいの視聴者数でもいいんです。

例えば、フェイスブックがWhatsAppを買収した際に、現地から報道したり、日本で論客を集めて議論したり。20代〜40代の最先端ビジネスパーソンが毎日見たいと思うような番組をやってみたいですね」

動画番組に心躍らせる佐々木編集長だが、記事中心のメディアに話を戻すと

− 佐々木氏「海外ではバズフィードが年間の売上が約60億円あるといわれています。ほぼネイティブアドです。しかし、広告だけに収益を頼ると、どうしても広告主の批判をしにくくなるので、ジャーナリズムが生きづらくなります。

やはり健全なのは読者からお金をもらうモデルです。ユーザー課金が成立しないと、オンラインメディアは収益的にもジャーナリズム的にも厳しいなと思っています」

かなり濃密な話を佐々木編集長に伺ったが、「プラティッシャー」の概念とコンテンツ供給者としての「サラリーマンイノベーター」、「オウンドメディアはブランドマーケティングの効果指標で見るべき」というあたりが、重要キーワードであったように思える。

佐々木編集長の話からは、未来のメディアを思考するヒントがごろごろ転がっていた。

プロフィール

佐々木紀彦

佐々木紀彦

東洋経済新報社「東洋経済オンライン」編集長。慶應義塾大学総合政策学部卒業後、東洋経済新報社に入社。2012年より現職。2009年にスタンフォード大学大学院で修士号取得(国際政治経済専攻)。著書に『米国製エリートは本当にすごいのか?』『5年後、メディアは稼げるか』など。

関連記事

著者プロフィール

梅木雄平

梅木雄平

「The Startup」編集長。慶應義塾大学卒業後、複数のスタートアップ企業での事業経験を経て、独立。スタートアップ業界のオピニオンメディアThe Startup運営の他、東洋経済オンラインへの寄稿も手掛ける。3月20日に単著「グロースハック」を発売予定。